Gedenkstätte Buchhorst, Braunschweig

Eröffnung der Gedenkstätte "Schießstand Buchhorst" am 16.11.2003

Vorwort zur 2004 erschienenen Broschüre „Schießstand Buchhorst: Ein Projekt der Hochschule für Bildende Künste“ zur Dokumentation der am 16. November 2003 eröffneten Gedenkstätte „Schießstand Buchhorst“:

Es gibt immer wieder Orte, die Spuren einer Vergangenheit in sich tragen, von der kaum jemand etwas weiß. Und es gibt Zeiten, in denen es uns wichtig erscheint, diese Orte zu erkunden und ihr Geheimnis aufzudecken.

Buchhorst ist ein solcher Ort. In diesem Waldgebiet bei Riddagshausen, am Rande Braunschweigs, befindet sich ein ehemaliger Schießstand. Anfangs kaum sichtbar, dennoch für jeden Spaziergänger einprägsam. Elf gewaltige Kugelfänge, sieben aus Backstein und vier aus Beton, wie aus dem Boden gewachsen.

Die vier Bauten mit den Kugelfängen, nicht weit entfernt vom einstigen Reichsjägerhof, der für Hermann Göring erbaut wurde, gehörten einst zu einem 125.650 m² großen Truppenübungsplatz der Wehrmachtssoldaten. Karten bestätigen, dass dieser schon in der Kaiserzeit vor 1900 errichtet wurde. Noch heute sieht man, dass die Kugelfänge mit Holz und Teerpappe verkleidet waren.

Während des Nationalsozialismus wurden im nördlichsten Kugelfang Wehrmachtsangehörige hingerichtet. Sie wurden an Pfähle gebunden und von einem Erschießungskommando exekutiert. So berichten uns Zeitzeugen. Wie viele in der Buchhorst erschossen worden sind, ist nicht eindeutig feststellbar. Augenzeugen, die in diesem Buch zu Wort kommen werden, erinnern sich an die Begebenheiten in der Buchhorst.

Bis 1962 wurde der Schießstand noch durch Polizei, Bundeswehr und Bundesgrenzschutzfür Schießübungen genutzt.

Als im Dezember 2002 die Studierenden der HBK Braunschweig, Grundklasse Bildhauerei bei Petra Förster, erfuhren, dass im Waldgebiet Buchhorst ein künstlerisches Projekt zur Kenntlichmachung der Geschehnisse erstellt werden sollte, waren sie engagiert dabei. Das Friedenszentrum e. V. Braunschweig und der Kloster- und Studienfonds hatten die Initiative ergriffen, dort eine Gedenkstätte zu errichten, um auf die Geschehnisse aufmerksam zu machen.

Die Möglichkeit, Kunst und Geschichte zu verbinden und an einem Ort zu verwirklichen, der mit der Geschichte Braunschweigs in Beziehung steht, faszinierte die Studierenden und erste Ideen entstanden. Skulpturen sollten errichtet werden aus den Steinen, die sie in den Kugelfängen fanden. Negativabgüsse sollten aus den Einschusslöchern abgeformt, einen Weg bis zur Kugelfangmauer durch den aufgeschütteten Sand in den Kugelfängen freigeräumt und Platten mit den Namen der Opfer und Fäden angebracht werden, welche die Einschüsse in den Kugelfängen aufzeigen sollten.

Aus den Vorschlägen der Studierenden wurde eine Auswahl getroffen und bis zum November 2003 realisiert. Die Besucher, die durch den Wald gehen, können rote Fäden, Plexiglastafeln mit den Namen der Opfer und Skulpturen wieder finden. Alle diese Objekte sind genauso vorn Verfall bedroht wie die Kugelfänge selbst.

Die Klasse hat es geschafft gemeinsam mit dem Förster Rainer Städing, mit dem Friedenszentrum e. V. Braunschweig und mit der Unterstützung des Kloster- und Studienfonds, die Vergangenheit für einen Augenblick zurückzuholen.

Der ehemalige Schießstand wird zur Gedenkstätte für diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg Unrecht erfahren haben, und für diejenigen, die den Mut hatten, sich gegen das Unrecht zu wehren.

Der Wald ist jetzt nicht mehr nur ein Ort, um Ruhe zu finden und den Vögeln zu lauschen, sondern auch, um eine dunkle Zeit der deutschen Geschichte gegenwärtig vor Augen zu haben- für einen kurzen Moment.

Manuela Büchting

Buchhorst: Tatort der NS-Militärjustiz

Helmut Kramer

Buchhorst: Tatort der NS-Militärjustiz

Ansprache am 16. November 2003 am Schießplatz in der Buchhorst bei Braunschweig

Unter den Schreibtischtätern der Jahre 1933 bis 1945 nehmen die Juristen einen ganz besonderen Platz ein: Die spezifische Funktion der Justiz in einem Unrechtstaat besteht darin, dass sie – unter der Vorgabe, ihre Urteile ließen sich aus gesichertem Recht ableiten – ihre juristisch-technischen Fertigkeiten in den Dienst der Machthaber stellt, um vor dem Unrecht eine Fassade der Scheinlegalität zu errichten. Das gilt besonders auch für die Kriegsrichter der Wehrmacht. Indem diese Juristen ihren Todesurteilen den Anstrich des Legalen und Richtigen verliehen, leisteten sie einen besonders effektiven Beitrag zur Verlängerung des verbrecherischen und grausamen Angriffskrieges.

Damit alles seine vermeintliche gesetzliche Ordnung hatte, erfanden Militärjuristen in den Rechtsabteilungen des Oberkommandos der Wehrmacht und des Heeres Rechtsnormen, die das justizförmige Töten in Fällen von Bagatellkriminalität und bei Desertion von Soldaten zuließen, die sich der Mitwirkung am Massenmord entziehen wollten. Diese Juristen schufen auch Rechtsregeln, die Widerstandskämpfer in den besetzten Westgebieten (Nacht- und Nebelbefehl), sowjetische Politoffiziere, überhaupt große Teile der sowjetischen Bevölkerung (Kommissarbefehl, Barbarossa-Erlass) amtlich zu Freiwild erklärten. Selbst an der „Heimatfront“ vollzogen tausende von Kriegsrichtern, teils noch im „Übersoll“, die menschenrechtswidrigen Gesetze.

Das alles muss man wissen, wenn man heute am Tatort Erschießungsplatz Buchhorst steht.

Über 30.000 Justizmorde der Militärjustiz

Die meisten der in der Buchhorst vollstreckten Todesurteile wurden vom Gericht der Division Nr. 191, Außenstelle Braunschweig, verhängt. Nicht nur in der Demokratie müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die für den Krieg Verantwortlichen nach Kriegsende eine Bilanz vorlegen und Rechenschaft ablegen: Wie viele Soldaten (auf der eigenen Seite, auch auf der anderen Seite) hat der Krieg „gekostet“? Diese Forderung scheint für die verantwortlichen Militärs und Politiker noch heute keine Selbstverständlichkeit zu sein. Wer hat nach den Angriffskriegen auf Jugoslawien, in Afghanistan und auf den Irak nach den Opfern in der Zivilbevölkerung („Kollateralschäden“) gefragt?

Zurück zu den Opfern der Wehrmachtsjustiz. Die Bürokraten des Todes, die sonst so eifrig über Tod und Leben entschieden haben und sich später vor der Öffentlichkeit hätten verantworten müssen, sind wenig sorgfältig mit den Akten umgegangen. Als hätte sich die Tätigkeit des Divisionsgerichts fast ganz in Luft aufgelöst, sind im Bundesarchiv Kornelimünster insgesamt nur 11 Akten mit meist untergeordnetem Inhalt vorhanden. Soweit die Akten nicht im April 1945 einem Bombenangriff in Potsdam, wo sich das Zentralarchiv des Heeres befand, zum Opfer fielen, haben die Wehrmachtsjuristen ihre meisten Akten bei „Feindannäherung“ vernichtet. So bleibt man auf Schätzungen angewiesen. Aus Statistiken der Wehrmacht ergibt sich, dass im Zweiten Weltkrieg die Kriegsgerichte mindestens 30.000 Todesurteile verhängten, wovon etwa 20.000 Urteile vollstreckt wurden. In den Verantwortungsbereich der Kriegsgerichte in der „Heimat“ fällt die gute Hälfte der Todesurteile. Es gab an der „Heimatfront“ 15 Gerichtsbezirke (15 Wehrkreisgerichte, die seit Kriegsausbruch Divisionsgerichte hießen). So kommt man für das Divisionsgericht Hannover auf schätzungsweise 1.000 Todesurteile bei 750 Vollstreckungen. Die in Hannover verurteilten Soldaten wurden auf dem Vahrenheider Schießplatz in Hannover erschossen, die Todesurteile in Braunschweig wurden in der Buchhorst vollstreckt, einige auch in Wolfenbüttel, dort in der Hinrichtungsstätte und im Kasernengelände in der Lindener Straße in Wolfenbüttel. So kommt man auf mutmaßlich mindestens 100, wahrscheinlich mehr als 200 Erschießungen in der Buchhorst.

Von Leid und Tod nur wenige Spuren

Nur wenige Namen sind überliefert.

Ich erinnere an den 19jährigen Schützen Wilhelm Noetlichs. In Todesangst, vielleicht auch weil er die Mordtaten gegen Sowjetbürger nicht länger ertragen konnte, versuchte er, sich „wehruntauglich“ zu machen. Im Schützengraben schoss er sich in einem vermeintlich unbeobachteten Moment selbst in die Hand. Ein „korrekter“ Bataillonsarzt bescheinigte, dass Noetlichs sich die Wunde nur selbst beigebracht haben könnte. Am 8. April 1942 verurteilte das Gericht der Division Nr. 191 Noetlichs wegen „Wehrkraftzersetzung“ zum Tode. Am 8. Mai 1942, 8:40 Uhr wurde das Urteil in der Buchhorst durch Erschießen vollstreckt.

Ob der Kriegsgerichtsrat Dr. Kurt Heyer gerade an diesem Todesurteil mitgewirkt hat, lässt sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls ist überliefert, dass Heyer in amtlicher Funktion bei Erschießungen zugegen war. Dr. Heyer war nach dem Krieg Staatsanwalt in Braunschweig. Als junger Richter habe ich mit ihm noch zusammengearbeitet – ein freundlicher, umgänglicher Mensch, dem man sein Vorleben nicht ansah.

Bestätigt worden war das Urteil am 28. April 1942 durch den Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres. Für die Urteilsbestätigungen und Entscheidungen über Gnadengesuche zuständig war dort Dr. Hans Meyer-Branecke. Meyer-Branecke galt als sehr befähigter Jurist. In der Bundesrepublik stieg er, als Senatspräsident und Vorsitzender des Strafsenats, zum ranghöchsten Strafjuristen des Oberlandesgerichts Braunschweig auf. Auch mit ihm musste ich zusammenarbeiten.

Warum wurde Noetlichs nicht von einem Wehrmachtskriegsgericht an der Front zum Tode verurteilt? Dazu gibt es eine einleuchtende Erklärung: Zum Tode verurteilte „Selbstverstümmler“ wurden nicht gleich verurteilt und hingerichtet, sondern aus „menschlichen“ Erwägungen zuvor erst gesundgepflegt. Diese Pflege erfolgte in dem für große Teile Norddeutschlands zuständigen Luftwaffenlazarett Salzdahlumer Straße in Braunschweig (heute Klinikum Salzdahlumer Straße). Die der Pflege von Selbstverstümmelern vorbehaltene Baracke steht dort noch heute. Die Fenster waren vergittert, im Gang zwischen den Krankenzimmern stand ein Soldat mit entsicherter Maschinenpistole.

„Die Hilfsbedürftigkeit wurde erst nach der Erschießung erkennbar ...“

Ein weiterer Justizmord ist nur zufällig, durch eine makabre verwaltungsrechtliche Auseinandersetzung überliefert: Am 22. Dezember 1942, 2 Tage vor dem Weihnachtsfest, war der Schütze Walter Schulze in der Buchhorst erschossen worden. Das Todesurteil des Feldkriegsgerichts der Division Nr. 471, Zweigstelle Braunschweig vom 20. November 1942 ist zwar nicht mehr erhalten. Die einzige Spur von dem grausigen Vorgang findet sich in den spärlichen Akten des Staatsministeriums Braunschweig. Nach der Erschießung ging es um die Frage, welche Behörde die Bestattungskosten im Betrage von 72 Reichsmark zu übernehmen hatte. Gegenstand von Sozialhilfe – damals hieß das „Fürsorge“ – können auch Bestattungskosten sein. Sozialhilfe ist von dem örtlich zuständigen Sozialamt zu tragen. Welches Fürsorgeamt war aber zuständig? Erschießungsort war die Buchhorst. Sie gehörte nicht zur Stadt Braunschweig, sondern lag im Bereich des Landkreises Braunschweig. Das Kreisfürsorgeamt weigerte sich aber zunächst. Es argumentierte damit, die soziale „Hilfsbedürftigkeit“ sei eingetreten nicht erst mit der Erschießung und damit in der Gemeinde Cremlingen, somit im Landkreis, sondern bereits mit der Verkündung des im Stadtgebiet ausgesprochenen kriegsgerichtlichen Urteils (das Kriegsgericht tagte in dem Gebäude des Luftwaffenkommandos am Franzschen Feld). Das Kreisfürsorgeamt bat deshalb das Staatministerium um Entscheidung. Die Angelegenheit bedürfe einer grundsätzlichen Klärung, zumal „mehrere gleichgelagerte Fälle“ (!) schwebten. Die Stadt Braunschweig hielt irgendeine Hilfsbedürftigkeit zu Lebzeiten des Verurteilten nicht gegeben. Eine erkennbare Hilfsbedürftigkeit sei erst eingetreten, als sich nach der Erschießung die Notwendigkeit der Fortschaffung der Leiche ergeben habe. Die Stadtpolizeibehörde habe als „Geschäftsführer ohne Auftrag“ anstelle des zuständigen Fürsorgeverbandes die Abholung und Beerdigung der Leiche durch das Beerdigungsinstitut Heinrich Brandes veranlasst. Nach längeren Verhandlungen übernahm schließlich das Fürsorgeamt der Stadt Braunschweig die Bestattungskosten, allerdings „ohne damit eine rechtliche Übernahme der Kosten anzuerkennen“. Ähnlich wie sich die vielen von der Wehrmachtsjustiz zu verantwortenden Morde, scheinbar korrekt, justizförmig vollzogen, ging auch die „Abwicklung“ rechtsförmig vor sich, unter sorgfältigem Rückgriff auf das verwaltungsrechtliche Methodeninstrumentarium. Auch nach Hinrichtungen musste rechtlich alles seine Ordnung haben. Auf bürokratische Ordnung wurde (fast) bis zuletzt großer Wert gelegt. Mit großer Sorgfalt vernichteten die Wehrmachtsjuristen kurz vor Toresschluss auch ihre Mordakten.

Haben die Eltern und anderen Angehörigen des 23jährigen Walter Schulze, geb. am 9.4.1920 in Wolsier jemals von dem Schicksal ihres Verwandten erfahren? Wir wissen es nicht. Die einzige Kunde von der Erschießung ist in den dürren Fürsorgeakten vergraben, wie auch das Opfer irgendwo, vermutlich auf dem damaligen Garnisonsfriedhof an der Katharinenstraße in Braunschweig, verscharrt wurde, ohne namentliche Bezeichnung der Grabstelle.

Von einem weiteren Fall wissen wir aus einer Meldung in der Braunschweigischen Tageszeitung vom 20.3.1944: „Der Höhere SS- und Polizeiführer gibt bekannt: Der Otto Griffel wurde am 16. März 1944 vom SS- und Polizeigericht XXVI Braunschweig wegen Plünderung in drei Fällen, begangen in Braunschweig, zum Tode verurteilt. Das Feldurteil wurde inzwischen durch Erschießen vollstreckt“. Auf diese Weise wissen wir, dass sich an der Mordmaschinerie in Braunschweig auch die SS-Gerichtsbarkeit beteiligte.

Bis 1940 waren Todesurteile die Ausnahme. So etwa das Todesurteil vom 19.12.1939 gegen den Schützen Otto Kauffelt wegen Fahnenflucht, Rückfalldiebstahls, schweren Raubes und Notzucht. Von den dann inflationsmäßig zunehmenden Todesurteilen der Wehrmachtsgerichte ergingen die meisten wegen Desertion, Wehrkraftzersetzung und ähnlicher Verstöße gegen die „Manneszucht“, also gegen die Durchhaltebereitschaft.

Die Bestätigung des Unrechts

Dass die Täter nach 1945 ihre Karrieren in der Justiz fortsetzen konnten, wissen wir bereits. Um die Opfer hat man sich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nur halbherzig gekümmert. Erst im Jahre 2001 wurden die Todesurteile aufgehoben. Erst im Jahre 1991 beendigte das Bundessozialgericht die Gerichtspraxis, wonach den Angehörigen der Hingerichteten jegliche Entschädigung zu versagen war. Dagegen steigerte sich der Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen in eine Bestätigung der Urteile geradezu hinein. In einem Urteil vom 24.6.1964 (Deutsche Richterzeitung 1964, 313) sprach der Bundesgerichtshof zum Tode verurteilten Kriegsdienstverweigerern und ihren Angehörigen jeglichen Anspruch auf Wiedergutmachung ab. In der Begründung stellten die Richter die Dinge gewissermaßen auf den Kopf. Er ging von einer Frage aus, die in diesem Zusammenhang niemand gestellt hatte: Daraus, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gehandelt habe, könne nicht geschlossen werden, „dass der einzelne ein Verbrechen begangen hat, weil er an diesem Krieg teilnahm. (...) Es hat sicher sehr viele gegeben, die davon überzeugt waren, dass der vom nationalsozialistischen Regime entfesselte Krieg ein verbrecherischer Angriffskrieg war. Sie haben dennoch dem Einberufungsbefehl Folge geleistet und ihre soldatischen Pflichten erfüllt. (...) Bei der Beantwortung der hier zu entscheidenden Frage muss daher zunächst davon abgesehen werden, dass es der nationalsozialistische Staat war, der den Angriffskrieg führte und den Erblasser zum Kriegsdienst einberief. Der Sachverhalt muss vielmehr zunächst einmal so betrachtet werden, als handele es sich um Vorgänge, die sich in einem Rechtsstaat abgespielt haben. (...) Es gibt sicherlich keinen Staat, der jedem seiner Bürger das Recht zuspricht, zu entscheiden, ob der Krieg ein gerechter oder ein ungerechter ist, und demgemäss seiner staatsbürgerlichen Pflicht, Wehrdienst zu leisten, zu genügen oder ihre Erfüllung zu verweigern. (...) Denn dieses Recht (das Widerstandsrecht) kann nicht so weit gehen, Handlungen zu rechtfertigen, die eine ernste Gefahr für jeden Staat bedeuten.

In einem Urteil vom 19.6.1955 haben die Richter des Bundesgerichtshofs die brutale Strafjustiz des NS-Staates selbst noch für die Zeit, als die Niederlage offenbar war (April 1945) so gerechtfertigt: „Ausgangspunkt dabei ist das Recht des Staates auf Selbstbehauptung. In einem Kampf um Sein oder Nichtsein sind (...) bei allen Völkern von jeher strenge Gesetze zum Staatsschutze erlassen worden. Auch dem nationalsozialistischen Staate kann man nicht ohne weiteres das Recht absprechen, dass er solche Gesetze erlassen hat.“ Die damaligen Richter hätten damals in einer „schicksalhaften Verflechtung“ – nicht minder als die Widerstandskämpfer – gestanden. Mit dem Ansinnen, heute noch darüber zu entscheiden, was damals rechtens gewesen sein, sahen die Richter des Bundesgerichtshofs sich „vor eine Aufgabe gestellt, die die Grenze dessen berührt, was mit den Mitteln irdischer Rechtsprechung entschieden werden kann.“ Deshalb könne Richtern, die noch kurz vor Kriegsende in einem „einwandfreien Verfahren“ (tatsächlich handelte es sich nur um ein Scheinverfahren) einen Widerstandskämpfer abzuurteilen hatten, heute in strafrechtlicher Hinsicht kein Vorwurf gemacht werden, wenn er ihn zum Tode verurteilte.

Heutzutage unterdrücken manche Politiker und Juristen in Sonntagsreden nicht ihre Abscheu über die Unrechtsjustiz des Dritten Reiches. Zurückhaltender werden sie allerdings, wenn es um die Gegenwart geht. Doch muss es erlaubt sein, auch nach der heutigen Verantwortung der Juristen zu fragen. Und danach muss man feststellen: Wenn nach den Ursachen geforscht wird, warum machthungrige Politiker in den letzten 100 Jahren immer wieder Angriffskriege entfesselten, wird man neben einer willfährigen Presse in erster Linie auch die Juristen nennen müssen, mit ihrer Bereitschaft, politischen Maßnahmen den Anstrich des Legalen und Richtigen zu verleihen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Noch heute sind die meisten Völkerrechtswissenschaftler nicht bereit, mit klaren Worten die Rechtswidrigkeit von durch die UN-Charta nicht gedeckten Angriffskriegen deutlich zu machen.

Prof. Henning Freiberg (Vizepräsident der HBK)

Prof. Henning Freiberg (Vizepräsident der HBK)

Rede zur Eröffnung der Gedenkstätte in der Buchhorst bei Braunschweig am 16. November 2003

Liebe Petra Förster, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Mitstreiter im Kampf gegen das Vergessen, meine Damen und Herren!

Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Die Begrüßung durch Michael Schwarz, dem Präsidenten der HBK, kann nicht wie vorgesehen stattfinden, da er nach seiner bedauerlichen Entscheidung für die Abschaffung der Lehramtsstudiengänge an der HBK von den Studierenden dieses Projektes, an dem von 10 Studierenden 9 Kunstpädagogen beteiligt waren, von den Studierenden ausgeladen wurde.

In der Zeit der dunklen und feuchten Tage des Novembers liegen die Tage der Besinnung: Totensonntag, Buß- und Bettag und Volkstrauertag. Nicht zufällig eröffnen wir heute am Volkstrauertag diese Gedenkstätte für die hier auf dem ehemaligen Schießstand der Wehrmacht erschossenen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Braunschweig. Die Wahl dieses Tages soll zugleich ein Zeichen sein, denn der Charakter des Volkstrauertags wurde wohl kaum in der Vergangenheit nicht mit der Trauer um die ermordeten Deserteure, Kriegsgefangenen, Widerstandkämpfer und Zwangsarbeiter verbunden.

Ursprünglich wurde der Volkstrauertag durch den 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges eingeführt. 1934 bestimmten jedoch die nationalsozialistischen Machthaber durch ein Gesetz den Volkstrauertag, damals am 5. Sonntag vor Ostern, zum Staatsfeiertag und benannten ihn "Heldengedenktag". Die Träger des Heldengedenktags waren bis 1945 die Wehrmacht und die NSDAP. Die Richtlinien über Inhalt und Ausführung erließ der Reichspropagandaminister.

Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurde der Volkstrauertag erneut vom Volksbund eingeführt. Der nationalsozialistische Begriff des Heldengedenktages hat jedoch einen langen Schatten bis in unsere Zeit. Ich möchte den Begriff wenden und ihn alternativ den Opfern derjenigen widmen, die einst den Volkstrauertag zum Heldengedenktag erklärten. Dieser Ort in der Buchhorst wird mit der Eröffnung der Gedenkstätte ein Ort der Trauer um die hier ermordeten Menschen, die dem nationalsozialistischen Verständnis des Helden entgegenstanden, jedoch, wie einige der wenigen überlieferten Dokumente belegen, wegen ihrer Haltung Hochachtung verdienten.

Dieser Ort der ehemaligen Schießstände der Wehrmacht, nicht weit vom einstigen Reichsjägerhof für Herrmann Göring, hat eine bedrückende Aura, der sich kaum jemand entziehen kann. Die Ruinen in dem feuchten verwilderten Waldstück strahlen allein für sich - auch ohne Wissen um deren Geschichte - eine unheimliche und beängstigende Atmosphäre aus. Es ist der Ausdruck von Gewalt, der von diesem Ort ausgeht. Die Graffitis an den Wänden bestätigen dies. „…der mich hindert an die Macht zu kommen, den würde ich umbringen!“ Und in einer Typographie, die von rechtsradikalen Gruppen verwendet wird heißt es: Wählt CDU/CSU, wobei das S in der Form des der SS- Rune gestaltet wurde. An anderer Stelle ist mit schwarzer Farbe eine Hakenkreuzfahne an die Wand gezeichnet aber auch „Nazis raus“ und „Hilfe“.

Laibach können wir lesen und das Logo der bosnischen Pop-Gruppe Laibach, deren Markenzeichen das schwarzuniformierte Auftreten im militärischen Agitprop-Stil ist. Hier an den Wänden ist nicht der Ort, an dem sich Liebespaare in Graffitis verewigen wollten.

Das, was wir heute noch an Spuren von den ehemaligen Schießständen der im Land Braunschweig stationierten Wehrmacht sehen, sind die übrig geblieben Reste der großen Kugelfänger, die einst zu einem größeren eingezäunten Areal gehörten, auf dem sich auch weitere Gebäude befanden. Die in Ziegelstein gemauerten Kugelfänger wurden wahrscheinlich vor 1900 gemauert, die aus Beton wurden für die Wehrmacht im Stil der Naziästhetik vor 1940 fertig gestellt. Von 1940 bis 1945 wurde der Schießstand auch für Exekutionen genutzt.

Die genaue Zahl der Opfer ist noch unbekannt. Die Dokumente der Wehrmachtsjustiz sind nach dem Zusammenbruch der Naziherrschaft sorgfältig vernichtet worden, so dass lange Zeit die wahre Geschichte dieses Ortes verborgen blieb. Es gehört zum Verdienst von Forschern wie u. a. Frieder Schöbel vom Friedenszentrum und Helmut Kramer sowie von den Studenten, die an dem Internetportal „Vernetztes Gedächtnis“ mitgearbeitet haben, dass die Öffentlichkeit von den Exekutionen erfahren hat, die diesen Ort belasten. Durch die Ausgestaltung dieses Ortes zur Gedenkstätte von den jungen Künstlerinnen und Künstler der HBK – auf Initiative des Friedenszentrums und mit dankenswerter Unterstützung der Forstverwaltung und des Kloster- und Studienfonds – ist der Makel des Verdrängens und Verbergens von Verbrechen aus der Barbarei des Faschismus, der diesen Ort belastet hat, überwunden.

Seit Jahren kämpft das Friedenszentrum BS e.V. für die Anbringung einer Gedenktafel, die nun endlich realisiert wurde. Dort können Sie lesen, wer die Opfer gewesen sein sollen: „Deserteure Widerstandskämpfer und wahrscheinlich Kriegsgefangene, die in Klein-Schöppenstedt inhaftiert waren und Zwangsarbeit leisten mussten“. Das bleibt zum Teil Vermutung. Gesicherte Quellen verweisen auf vier Hinrichtungen. Aussagen der Tochter des damaligen Friedhofsgärtners Oppelt, der Erschossene auf dem Garnisonsfriedhof (heute: Katharinenfriedhof östlich der Mensa 1) verscharren musste, sowie die Bezeichnung "unbekannter Soldat", die auf dem Katharinenfriedhof auf 8 Gräbern zu finden ist, lassen eine größere Opferzahl vermuten. Auch die ehemals auf dem kath. Friedhof Hochstraße gewesenen Gräber unterstützen diese Vermutung. Zwei Exekutionen, im Januar 1943, sind durch einen Bericht eines Augenzeugen bekannt. Frieder Schöbel berichtet von zwei Zeitzeuginnen, Frau Wüntsch und Frau Schmidt aus Braunschweig, nach denen im April 1945 noch drei weitere Exekutionen stattgefunden haben sollen. Wenn dem so ist, dann wüssten wir schon von 9 Opfern.

Namentlich bekannt und durch Dokumente belegt sind 4 Fälle:

Otto Kauffelt, Schütze, verurteilt zum Tode vom Feldgericht der 191. Division in Braunschweig, u.a. wegen Fahnenflucht, Exekution am 8.1.40 um 9,00 auf dem Schießstand Buchhorst bei Braunschweig. Quelle: Bundesarchiv Aachen

Wilhelm Noethlichs, Schütze, verurteilt zum Tode am 8.5.42 vom Feldgericht der Division 191 in Braunschweig am 13.11.41 wegen Zersetzung der Wehrkraft, er soll sich in die rechte Hand geschossen haben. Exekution am 8.5.42. Quelle: Bundesarchiv Aachen

Walter Schulze, Schütze, verurteilt zum Tode am 20.11.42 vom Feldkriegsgericht der Division 471 in Braunschweig. Exekutiert am 22.12.1942 in den Schießständen in der Buchhorst bei Braunschweig. Das Urteil ist nicht bekannt. Der Fall ist bekannt geworden durch einen Vorgang in den Fürsorgeakten der Stadt Braunschweig wegen des Streits um die Bestattungskosten. Quelle: Stadtarchiv Wolfenbüttel (Herr Kramer wird später dazu etwas sagen.)

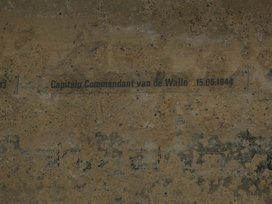

Arnould van de Walle, Belgischer Offizier, Kriegsgefangener, Urteil unbekannt. Exekution am 16. Juni 1944. Quellen: Ministerium für Staatssicherheit der DDR, jetzt Bundesarchiv Berlin, Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel.

(Die Quellen sind unter www.vernetztes-gedaechtnis.de abgebildet.)

Der ergreifende Abschiedsbrief von Arnould van de Walle an seine Frau wird am Ende der Führung am Ort der Hinrichtung verlesen. Der Brief war neben dem Eindruck vor Ort für die Studierenden dieses Projekts Einstig in die Arbeit für die Gedenkstätte.

Die Ergebnisse des künstlerischen Studienprojekts in der von Petra Förster betreuten Grundklasse der HBK stehen einerseits im Zusammenhang der Aktivitäten des Braunschweiger Friedensforums und dem Gedenkstättenkonzept der Stadt. Andererseits steht es im Kontext entsprechender Studienprojekte der HBK, die mit der Gestaltung der Rieseberggedenkstätte begann. So auch mit dem Internetprojekt „www.vernetztes-gedaechtnis.de“, das gleichsam aus einem kunstpädagogischen Studienprojektes an der HBK hervor gegangen ist. Es wird weiterhin gemeinsam von mir mit meinen ehemaligen Mitarbeitern Christine Renn und Karl-Heinz Eden betreut. Sie finden dort auch nähere Informationen zu diesem Ort und dem Projekt. Die Internetplattform gehört zum Gedenkstättenkonzept der Stadt und ist in ausgezeichneter Kooperation mit dem Kulturinstitut realisiert worden, wofür Anja Hesse besonderen Dank verdient. Ohne sie wäre auch das Gedenkstättenkonzept und der Gedanke des Vernetzten Gedächtnisses, den wir in dem Internetprojekt aufgegriffen haben nicht möglich gewesen.

Die Verbindung aller genannten Projekte zum Studium der Kunstpädagogik verdient hervorgehoben zu werden, nachdem das Präsidium der HBK unter der Leitung von Michael Schwarz aus einem falsch verstandenem Elitedenken ausgerechnet die Lehrbildung dem Spardiktat geopfert hat. Dieser Fehler muss korrigiert werden, damit nicht die künstlerische Bildung im Land verloren geht und Schaden von der Stadt abgewendet wird.

Das Friedensforum und darin besonders Frieder Schöbel, haben seit Jahren um die Errichtung einer Gedenkstätte gekämpft und letztlich die künstlerische Gestaltung dieses Ortes der Erinnerung initiiert, da die Stadt das Konzept zur künstlerischen Gestaltung der Orte des Gedenkens an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Braunschweig, wie es im Programm des Gedenkstättenkonzepts vorgesehen ist, z. Z. hoffentlich nur aus finanziellen Gründen nicht weiterverfolgt.

Meine Damen und Herren, wer an Aufklärung und Bildung spart muss später die

Kosten für gesellschaftliche Fehlentwicklungen tragen.

Am Anfang des Kunst-Projekts aus der Grundklasse von Petra Förster stand wie gesagt die Begegnung mit dem Ort, der auch damals in seiner Ausstrahlung ebenso beeindruckte wie die Lesung des Abschiedsbriefs des Arnould Capitain- Commandant van de Walle. Nach Petra Förster gab es im anschließenden Plenum grundsätzlich großes Interesse an einem Projekt an dem Ort hier in der Buchhorst. Hier entwickelten sich auch sofort die ersten Ideen für die Arbeiten: eine Klangarbeit mit dem Abschiedsbrief des Comandanten, eine Bank direkt vor der Mauer im Kugelfang, Wegweiser aus gefundenen Mauersteinen, die einst als Material für die Trennmauern zwischen den einzelnen Kugelfängen dienten, Schusslinien mit Fäden sichtbar gemacht, Sandgraben und Namensschilder.

Es wurden die unterschiedlichen Projektideen beschrieben und teilweise skizziert. Gemeinsam ist allen Arbeiten die relative Offenheit im Gegensatz zu festgelegten Deutungen.

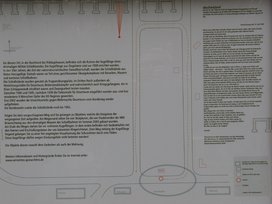

Mit finanzieller Unterstützung des Kloster- Studienfonds und des Friedenszentrums wurden Folgende Arbeiten realisiert:

- die Sichtbarmachung von Schusslinien durch rote Fäden

- die Gedenktafeln aus Acrylglas in den Kugelfängern

- die 4 Steinskulpturen am Wegesrand und die Informationstafel.

Von den Arbeiten erschließen sich besonders die Steinskulpturen am Wegrand nicht unmittelbar. Das Fenster in der Steinwand für den Blick in die Natur ist mehrdeutig und lässt viele Assoziationen zu: Ich dachte an Schießscharte, Gefängnisfenster, Ausblick, Wegschauen.

Die Steinsäule mit dem Metallprofil eines Menschen lässt dessen Gegenwart ahnen und hat als verlorene Form seine eigene Semantik.

Die groben Mauerblöcke auf der linken Seite verkörpern für mich empfundene

Brutalität und Gewalt, Macht und Ohnmacht.

Die Skulptur aus den Hohlziegeln am Ende lässt eine Vielzahl von Durchblicken auf die Kugelfänger aber auch umgekehrt in die Waldlandschaft zu. Die vielen Löcher korrespondieren m. E. mit den Einschusslöchern in den Wänden, die auf die Opfer verweisen.

Die roten Schnüre der visualisierten Spuren der Geschosse machen schmerzlich gegenständlich, was nie sichtbar und dennoch real war. Ich hoffe, dass die Installation erhalten bleibt.

Die auf transparentem Material gedruckten Namen der Erschossenen an der Rückwand der Kugelfänger, lassen für den Betrachter die Verbrechen konkret werden.

(Auf die einzelnen Werke kann in der anschließenden Führung genauer eingegangen werden.)

Dass sich die einzelnen Werke nicht darstellend und abbildend mit dem Ort auseinandersetzen, sondern indirekt verweisend, so, dass dem Betrachter vielfältige Assoziationsmöglichkeiten und Anregungen für weiterführende Gedanken eröffnet werden, setzt einen aktiven Betrachter voraus. Es geht darum, dass sich jeder sein Bild selbst machen muss. Die Kunst schafft dafür die Anstöße, die Zeichen, die nicht nur Gedenken auslösen, sondern auch mahnend in die Zukunft weisen.

Petra Förster ging es in dem Projekt auch darum plastische Erfahrungen im Öffentlichen Raum zu vermitteln. Sie sagt: Solche Dimensionen erreicht man meistens nicht im Atelier, vor allem wird die Arbeit hier als sinnvoll erlebt. Diese Rückmeldung habe ich von allen Beteiligten bekommen.

Meine Damen und Herren, solange sich die Jugend produktiv mit den Fehlern der Geschichte auseinandersetzt, können wir hoffen, dass sie sich nicht wiederholt.

Ich bedanke mich bei den Initiatoren, Förderern und Teilnehmern des Projekts und hoffe, dass es eine weitere Station auf dem Weg zur Verwirklichung eines vernetzten Gedächtnisses in Braunschweig und der Region bedeutet.